生态系统多功能性是指生态系统同时提供多种功能的能力,该综合指标旨在减少过往采用不同指标评估带来的不确定性,进而提升不同生态系统的可比性。近20年,已有研究基于Meta分析、样带调查以及定位实验,持续关注了生物多样性与生态系统多功能性的关系,并发现气候是二者之间联结的重要驱动力。然而,有限的观测数据难以回答全球生态系统多功能性的格局、过程和调节机制。同时,地下生态系统功能动态作为生态系统的关键组成部分,我们对其知之甚少。因此,基于全球不同功能的栅格数据产品,本研究试图揭示全球地下生态系统多功能性对气候变化的非线性响应过程和机制,并利用模型预测未来气候情境下地下生态系统多功能性的变化,这对科学制定缓解气候变化的负面影响和促进生态系统功能的维持和提升至关重要。

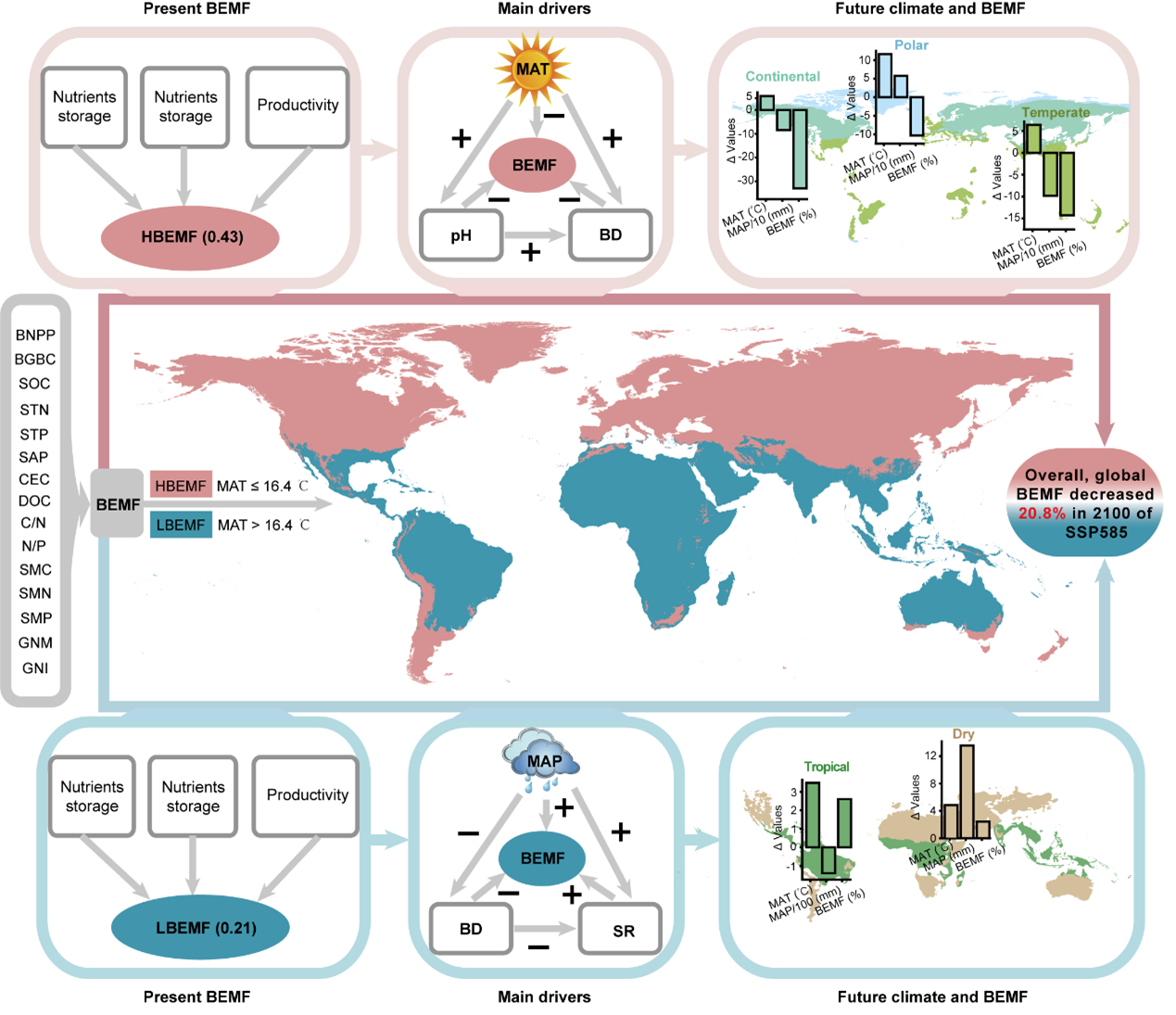

实验室高寒生态变化与生态安全研究方向基于全球生态系统多重功能数据(生产力、养分库和养分循环等),结合均值法、阈值法和主成分分析法,系统评估了全球地下生态系统多功能性在不同柯本分区的变化,发现全球生态系统多功能性在寒冷地区高于热带和干旱区。进一步探索发现,全球地下生态系统多功能性与温度的关系在年均温度为16.4℃时会出现突变。年均温≤16.4℃区域,随着温度升高,生态系统多功能性急剧下降,此时温度和土壤pH为关键调控因子;而年均温>16.4℃区域,随着温度升高,生态系统多功能性略微降低,此时降雨和生物多样性主导了生态系统多功能性的变化。

结合未来气候情景和模型预测,发现全球地下生态系统多功能性将减少约20.8%(2100年,SSP585情景),但不同柯本分区的增减并不一致。具体而言,受温度调控的北半球区域(如极地、大陆和温带气候),其生态系统多功能性将明显降低,其主要原因是未来极地和大陆性气候的生态系统将经历显著的温度上升,气候变暖将导致冻土塌陷和融化,促进土壤微生物的呼吸作用,共同加速碳库的分解与释放。同时,生态系统多种功能(如生产力、呼吸和分解功能等)存在最优温度阈值,未来温度升高超过该阈值可能导致生态系统退化和多功能性降低。反之,生态系统多功能性增加的生物区系主要分布在降雨调控的区域(如热带和干旱区),这可能是由于未来热带降雨的减少,减弱了土壤侵蚀和养分淋溶,而干旱区降雨增加,促进了地衣-土壤-微生物的正向反馈,生态系统的多功能性有所提高。研究团队提出,应将原位实验和地球系统模型纳入多功能性研究范畴,以深入剖析不同柯本分区下气候变化调控多功能性的机理,为生态系统多功能的保护和维持提供科学支撑(图1)。

成果以“Climate change is predicted to reduce global belowground ecosystem multifunctionality”为题,2025年10月22日在线发表于Nature Communications(《自然通讯》)期刊。实验室高寒生态变化与生态安全研究方向周天财为第一作者,孙建研究员为通讯作者,梁尔源研究员也对本研究做出了重要贡献。本研究获得了西藏自治区重点研发项目和国家自然科学基金等项目资助。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-64453-4

图1. 全球生态系统多功能性对气候变化响应机制概念图

图1. 全球生态系统多功能性对气候变化响应机制概念图

附件: